幹細胞療法の

症例報告・治療実績

-

2025.06.18

幹細胞療法とは?

〜最先端の治療〜 幹細胞療法ってなんだろう?

幹細胞は小さなお医者さん?

動物には日常的に発生しうる怪我や病気から身を守るため、自分自身で傷や病気を修復する自己治癒能力が備わっています。

身体にはこのような自己修復を日常的に行っている細胞が存在し、「幹細胞」と呼ばれています。

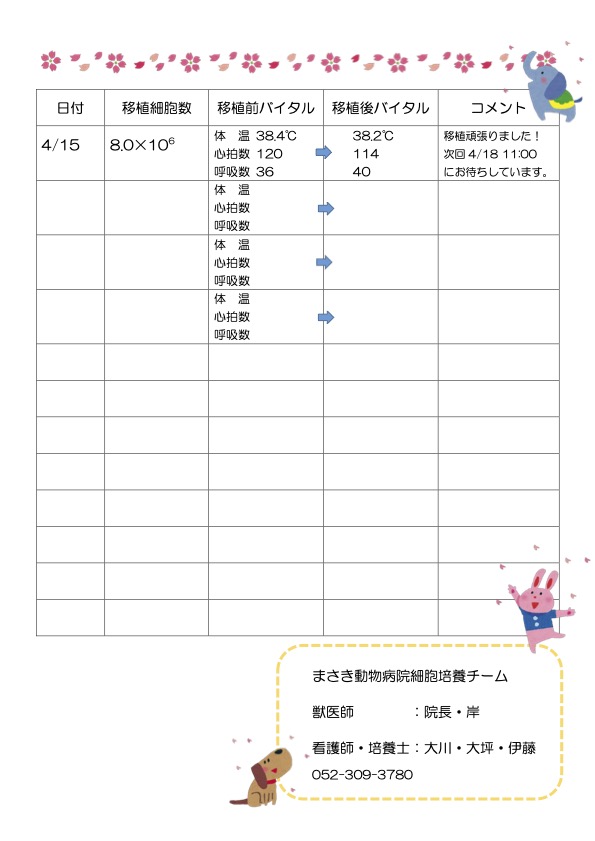

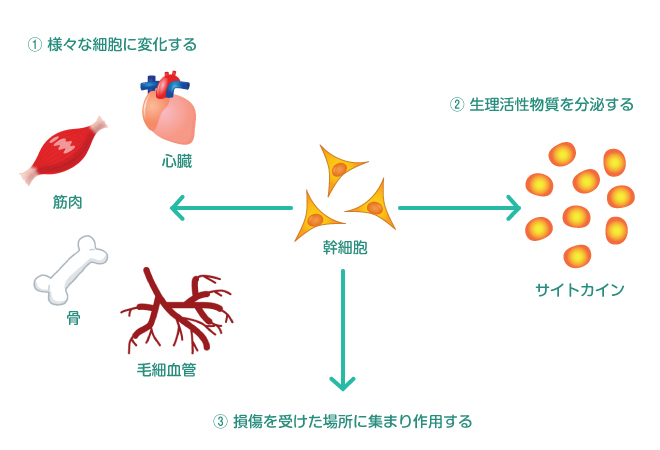

幹細胞は①あらゆる性質の細胞に変化することで損傷部位を補ったり、②組織を修復する物質(生理活性物質)を出すことで本来持っている治癒能力を向上させます。 加えて幹細胞には、③炎症・損傷を起こした部位に集まるという性質があります。 このような治癒が必要とされる部位に集まって治癒を促進してくれる役割を例えて「小さなお医者さん」と表現されることもあります。

幹細胞療法ってどんな治療?

幹細胞療法は、このような性質を持つ幹細胞を体外で数多く増やして体内に戻すことで「自己治癒能力を上げ、怪我や病気を治療する」ことを目的にしています。 治療に用いる幹細胞は「間葉系幹細胞(以下幹細胞)」といいます。 幹細胞は骨髄・胎盤・脂肪などに含まれています。その中でも皮下脂肪には幹細胞が多く、採取も簡単で培養をしても容易に増えるため、ペットの医療では広く治療に使われています。

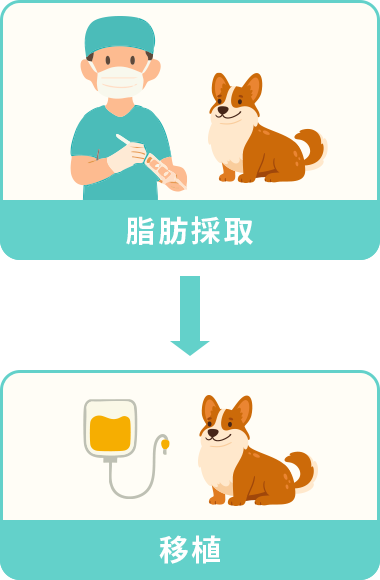

治療の考え方

特徴

投与による副作用はほとんどありません。

投与した幹細胞が血中で全身を巡り、患部に到達します。 患部で作用し、幅広い疾患に適応が期待されます。

治療の流れ

検査をして状態の確認をします。ドック、スクリーニング検査等行います。治療計画をたてます。

- 内科的…投薬

- 外科的…手術

治療による症状の状態をみながら再生医療を開始します。

手術によって脂肪採取を行い、

その中に含まれる幹細胞を培養します。

培養バッグより細胞を回収し、生理食塩水で調整します。

移植は点滴で静脈中に行います。

凍結保存しておいた細胞を解凍し、生理食塩水で調整します。

移植は点滴で静脈中に行います。

稀に副作用として発熱がみられるため、移植中や移植後体調の変化がないかチェックします。

午前中にご来院いただき、午後にお迎え可能です。

その後はその子の体調や状態に合わせて定期的な検査や移植を獣医師の治療方針に合わせて行っています。

※治療の流れは動物の状態、疾患、症状により異なります。治療をご希望の方は獣医師に相談ください

幹細胞は拒絶反応がなく、安全性が高いことが証明されていますが移植には細心の注意を払っております。

ご心配な点は、遠慮なく担当獣医師にご相談ください。(詳細は別紙参照)

体調や病気の具合によって費用は異なります。

お試しプランもございますので、費用についてはお気軽にお問合せ下さい。

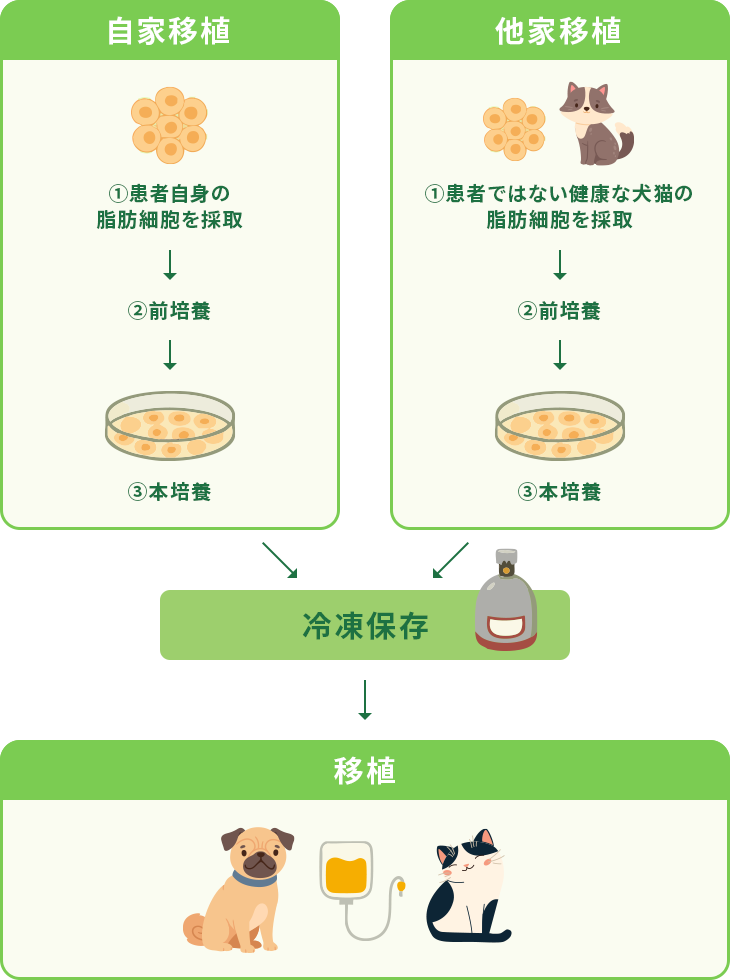

当院の治療法

当院では自家移植、他家移植による脂肪幹細胞療法を行っています

自家移植とは

患者である犬猫自身から採取した脂肪の幹細胞を増やして移植します。

他家移植とは

患者ではない健康な犬猫(ドナー)由来の脂肪の幹細胞を増やして移植します

採取から凍結保存について

- 採取する脂肪の量や質により、増殖の速さや増え方が違います。

(痩せている犬・猫は脂肪が少ないため増殖が遅い傾向があります) - 増加具合により、冷凍保存できる本数(後の移植回数)が決まります。培養後の冷凍保存できる本数は個体により違います。

- 冷凍保存した幹細胞を解凍後に培養することはいたしません。

移植について

- 幹細胞の移植は血管からの点滴により行います。

- 幹細胞は動物種、体格などに合わせて選択します。

- 点滴には1時間程度かかります。また移植後の体調の変化を観察しますので、朝から夕方までの入院となります。

幹細胞の培養と移植の手順

- ①手術による皮下脂肪の採取

- ②培養(14~20日間)

- ③1回分ずつに分け凍結保存

- ④移植

ポイント

凍結した細胞は、病態・健康の維持に再発・悪化した時に他の疾患が発症した時に解凍し移植できます。

症例

どんな病気に使われているの?

神経疾患(椎間板ヘルニアなど)

幹細胞が分泌する組織修復因子によって、患部の修復を促し、麻痺の改善や歩行の回復を目指します。

自己免疫性疾患(多発性関節炎など)

幹細胞の分泌する抗炎症物質の作用で炎症を緩和し、ステロイドや免疫抑制剤からの離脱を目指します。

その他適応症例

腎不全・関節炎など

| 皮膚疾患 | アトピー性皮膚炎 |

|---|---|

| 消化器疾患 | 炎症性腸疾患(IBD)、慢性膵炎 |

| 腎臓 | 慢性腎不全、腎炎 |

| 筋肉 | 多発性筋炎、皮膚筋炎、関節リウマチ |

| 血液 | 免疫介在性溶血性貧血(IMHA)、非再生性免疫介在性貧血(NRIMA) |

| 神経 | 小脳梗塞、脊髄梗塞、椎間板ヘルニア |

| 整形 | 非びらん性関節炎 |

椎間板ヘルニアによる脊髄損傷(グレード5)

M.ダックスフンド 年齢:4歳5か月 体重:1.3㎏

治療のきっかけ

他の病院にて【脊髄軟化症】と診断され、手術を受けたものの、その後も下半身に麻痺が残った状態が続いていました。今後のリハビリも含めたケアを希望され、当院を受診されました。

初診時には、しっぽを動かすことはできていましたが、腰はうまく支えられず、後ろ足を引きずりながら前足だけで歩いている状態でした。後ろ足には反射はありましたが、痛みを感じる感覚(痛覚)はなく、また膀胱にも尿がたまっており、自分でおしっこをすることも難しい状況でした。

診断と治療

当院での詳しい検査の結果【椎間板ヘルニアによる脊髄損傷・グレード5】と診断しました。

ご家族としっかりご相談のうえ、再生医療とリハビリテーションを組み合わせた治療を行うことになりました。

再生医療について

選択されたのは、「自家脂肪幹細胞療法」という方法です。

ご自身の脂肪から幹細胞を採取・培養し、2週間のあいだに計4回、静脈へ点滴で投与しました。

リハビリテーションについて

通院では、水中トレーニング・電気刺激・レーザー療法などを週に1〜2回のペースで行いました。さらに、リハビリスタッフからご家族の皆さまへ向けて、おうちでできるリハビリの方法もお伝えしました。

その子の様子に合わせてリハビリの内容や強さを調整しながら、継続的にサポートしていきました。

治療の経過

治療前

治療後

適応に対する考え方

細胞を使用する局面

- 既存の治療法で効果が出なかった。

- 既存の治療法では副作用が出過ぎる。

- 既存の治療法の適用外である。

- 飼い主様のニーズ(手術はやめて欲しい等)

例)椎間板ヘルニアの脊髄疾患

- 内科的治療を行っても効果がみられない。

- 手術をしても麻痺の回復がみられない。

- 手術、リハビリ+幹細胞のセットで選択肢を

→あくまでも既存の治療がファーストライン、その後、充分なインフォームドコンセントと共に、幹細胞治療を選択肢としてご提示

安全性について

治療に用いる培養細胞は、無菌的で安全な環境下で管理されます。

カビ・バクテリアなどの異物混入による汚染に関しては細心の注意を払っています。

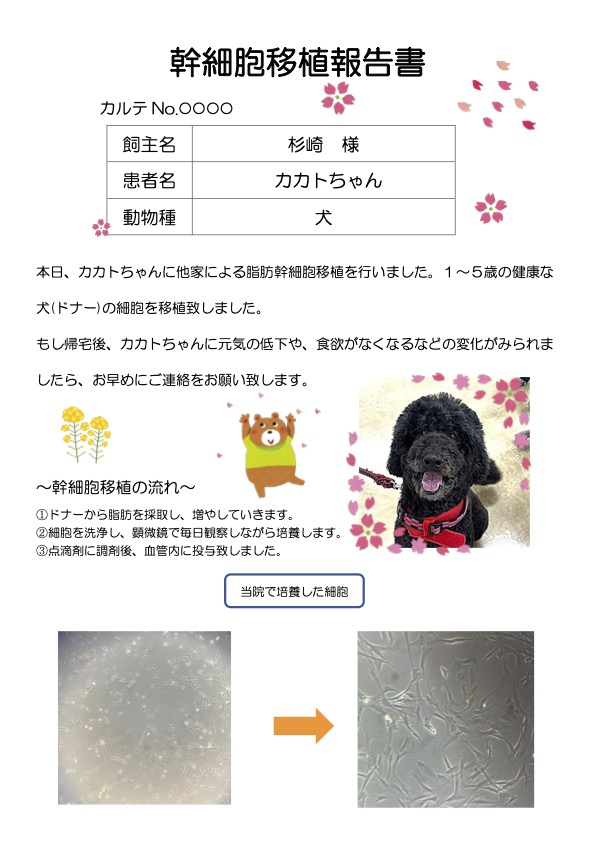

まさき動物病院では安全性に注意し治療を行い、下記の様な移植報告書をお渡ししております。