肝臓・消化器外科について

肝臓・消化器外科では病気や動物の状態を迅速かつ正確に診断することが重要です。

当院では超音波検査や軟性内視鏡検査、さらにはCT検査等を駆使し、経験豊富な獣医療チームが、適切な時期に正確な手術ができるように取り組んでいます。また、時には大学の先生をお招きして手術を実施しています。肝臓・消化器外科手術時には周術期(手術開始前から手術終了後数日の間)管理も非常に重要です。チームにより、常に質の高い入院管理を実践出来るよう取り組んでおります。

肝臓・消化器外科の

症例報告・治療実績

-

2025.06.18

このような症状はありませんか?

診察室では症状を示さない場合もありますので、ご家族の皆様が少しおかしいと思ったら、

是非ご自身で動画を撮っていただき、まずはお気軽にご相談ください。

- 突然何回も吐く

- 以前から嘔吐や吐き気が続いている

- 最近痩せてきている

- 食欲がない

- 成長が非常に悪い

- 突然元気がなくなる

- 尿が濃い

- お腹が張ってきている

ご相談が多い主な病気

食道内異物

食道内異物って何?

簡単に言えば、「食道に詰まってしまった異物」のことです。

犬や猫が、食べてはいけないものを飲み込んでしまったときに起こるトラブルで、ボール、おもちゃの破片、骨、歯ブラシ、釘、魚の骨など…挙げるとキリがありません。人間よりも口に入れる基準が“ゆるい”動物たち。特に犬は「とりあえず飲み込んじゃえ!」という性格の子も多く、注意が必要なんです。

診断と治療法

動物病院では、レントゲンや内視鏡検査で異物を確認します。異物の大きさや形、場所によっては、内視鏡で取り除くか、必要であれば外科手術を行うことも。

また、異物による炎症や感染を防ぐために抗生物質を使うケースもあります。「大丈夫かな?」と様子見せず、すぐに専門家の診察を受けてくださいね。

飼い主様ができる予防法

- 誤飲しやすい物はしっかり片付けましょう。

- ご飯はしっかりサイズを見て与えましょう。

- 日常的に動物たちの様子をしっかり観察してください。

異物による腸閉塞や腸穿孔

腸閉塞・腸穿孔って何が起きてるの?

簡単に言うと、腸に異物が詰まってしまったり、腸の壁に穴が開いてしまう状態のことです。

プラスチックのおもちゃの破片・紐や靴下・髪の毛ゴム・トウモロコシの芯・桃や梅の種・釘や小さなアクセサリー・石・骨など、これらが消化管をうまく通過できなかった場合、腸をふさいでしまう=腸閉塞。

さらに悪化すると、腸が圧迫されて血流が止まり、壊死(腐ってしまう)し、穴が開く=腸穿孔につながります。

これは命にかかわる、一刻を争う状態です。

診断と治療

病院では、以下のような流れで診断します。

- 症状の確認(嘔吐、ぐったり、元気がない、食欲ゼロ、排便がない or 血便など)

- レントゲン検査/超音波検査(エコー)で異物や腸の状態をチェック

- 必要に応じて造影検査やCTも使用

そして治療ですが、異物が自然に出てくれない場合は外科手術が必要です。

腸に穴が開いてしまっているときは、壊死した部分を切除してつなぎ直すという、大がかりな手術になることも。また、穿孔を起こしていると腹膜炎(お腹の中の炎症)を併発するため、集中治療や入院が長引くケースもあります。

胃内異物

胃内異物とは?

読んで字のごとく、胃の中に異物が入ってしまうことです。

犬や猫は、私たちが驚くようなものをあっさり飲み込んでしまうことがあります。胃の中に長く異物がとどまってしまうと、胃炎を起こしたり、嘔吐を繰り返したり、ひどいときは腸へ流れて腸閉塞や穿孔の原因になります。

どうやって見つけるの?

嘔吐が続く/食欲がない/元気がないなどの症状が出たら要注意。

レントゲンや超音波、内視鏡で異物の確認を行います。

治療について

小さい異物なら、自然に出ることもありますが、大きい・鋭い・長いものは、内視鏡での除去や手術が必要なこともあります。

胃拡張捻転症候群

病気について

胃がガスや食べ物で異常にふくらんだあと、グルッとねじれてしまうという非常に危険な状態。

数時間以内に命を落とすこともある、動物医療の中でも最も緊急性が高い病気のひとつです。

原因と治療

はっきりした原因は不明ですが、以下がリスク要因とされています。

- 大型犬・深胸犬種(グレート・デーン、ジャーマン・シェパードなど)

- 食後すぐの運動や一気食い、大量の水のがぶ飲み

治療は緊急手術が基本です。

胃のねじれを戻し、再発防止のために胃固定術(胃を腹壁に縫い付ける)を行うことが多いです。

飼い主様ができる予防

- 食事は回数を分けて、落ち着いた環境でゆっくり

- 食後すぐの運動は避ける(30分〜1時間は休憩)

- 高リスク犬種は、あらかじめ予防的な胃固定術を検討する

小腸及び大腸の腫瘍

病気について

小腸や大腸に発生する腫瘍には良性と悪性(がん)の両方がありますが、動物医療の現場では悪性腫瘍(がん)が多くみられます。

特に相談が多い腫瘍

- リンパ腫

- 腺癌

- 形質細胞腫

気をつけたい症状

「便に血が混じっている」「最近なんとなく元気がない」そんなちょっとしたサインの奥に、消化管の腫瘍が隠れていることがあります。

特に小腸や大腸にできる腫瘍は、早期発見が難しく、気づいたときには進行しているケースも多いため、注意が必要です。

診断と治療法

- エコー検査、レントゲン、内視鏡、生検(細胞診や組織検査)などで評価します。

- 腫瘍の場所・大きさ・転移の有無によっては、外科手術+抗がん剤治療を組み合わせるケースも。

- リンパ腫の場合は、化学療法(抗がん剤)中心の治療になります。

早期発見のためにできること

- 7歳以上の子は年1〜2回の健康診断を

- 便や体重の変化に敏感になりましょう

- 嘔吐や下痢が数日以上続く場合は放置せず病院へ

肝臓腫瘍

病気について

肝臓にできる腫瘍には、良性のものも悪性のものもあります。

ただし、肝臓は沈黙の臓器とも呼ばれ、症状が出にくく、気づいたときには大きくなっていることも多いのが特徴です。

ワンちゃんに多い腫瘍

- 肝細胞癌(かんさいぼうがん)

ネコちゃんに多い腫瘍

- 胆管癌(たんかんがん)

診断と治療

血液検査、レントゲン、超音波(エコー)、CTやMRIなどで診断を進めます。

確定診断には針生検や手術による組織検査が必要なこともあります。治療は、良性や一部の悪性腫瘍の場合は、手術で切除が可能な場合ありますが、進行した悪性腫瘍に対しては、抗がん剤、対症療法、栄養管理などでQOLの維持を目指します。

胆嚢粘液嚢腫による胆嚢破裂

病気について

胆嚢は、肝臓の近くにある胆汁を貯める袋のような臓器です。

この中にゼリー状の粘液が異常にたまり、胆汁の流れが悪くなる状態を「胆嚢粘液嚢腫」といいます。進行すると、胆嚢がパンパンに腫れてしまい、最悪の場合破裂して腹腔内に胆汁が漏れ出す=腹膜炎という、命に関わる緊急事態に発展します。

診断と治療

- 血液検査(肝酵素、炎症マーカーなど)

- 超音波(エコー)検査での胆嚢の形状確認

- 胆嚢内のキウイフルーツの断面のような画像が特徴的

軽度なら内科的管理(食事療法、薬)で様子を見ることもありますが、胆嚢破裂が起きていれば、緊急手術(胆嚢摘出術)が必要になります。

門脈体循環シャント

病気について

本来、腸で吸収された栄養や老廃物は「門脈(もんみゃく)」を通って肝臓に運ばれ、解毒や代謝を受けてから全身へ流れます。

しかし、シャントがあると、その大切な“肝臓フィルター”を通らずに、直接全身に回ってしまいます。これはいわば、「下水処理場をバイパスしてしまう配管ミス」のようなもの。未処理のアンモニアや毒素が脳や体に回ることで、様々なトラブルが出てきます。

よくある症状

- ご飯を食べた後にフラつく、ボーっとする

- よだれが多い、嘔吐、下痢

- 成長不良(体が小さい、体重が増えない)

- 行動が変、ぼんやりして壁に向かう

- 成長が遅い

- ひどい場合はけいれん発作を起こすことも

診断と治療

- 血液検査(血中アンモニア・胆汁酸など)

- 超音波検査、CT、シンチグラフィーでシャントの位置・タイプを確認

治療は外科手術(シャント血管の結紮または徐々に閉鎖)が基本となります。状況によっては内科管理(肝臓サポート食・ラクツロース・抗生剤)でQOLを保つケースもあります。手術により、劇的に改善する例も多くあります。

肝臓・消化器外科の特色

的確な診断とわかりやすいご説明を大切に

肝臓や消化器の病気は、早期発見と正確な診断が治療成績に大きく影響します。

当院では、豊富な臨床経験と高度な検査機器(超音波検査・CT・内視鏡など)を駆使し、目に見えにくい病変も見逃さずに評価いたします。また、「手術が本当に必要かどうか」「どのような手術が考えられるのか」といった点についても、ご家族に分かりやすく丁寧にご説明し、ご納得いただいたうえで治療を進めてまいります。

難易度の高い手術にも対応

高難度の外科手術が必要な場合には、大学病院や専門医との連携により、安全性と治療効果の最大化を目指します。大切なご家族のために、常に最善のチーム医療体制で臨んでいます。

飼い主さまとの対話を大切に

私たちは、飼い主さまとの丁寧なコミュニケーションを何より大切にしています。治療の選択肢や予後についても、しっかりご相談のうえで進めてまいりますので、安心してご相談ください。

当院でできること・設備

CT検査

CT検査

超音波検査

超音波検査

軟性内視鏡機器・硬性内視鏡機器

軟性内視鏡機器・硬性内視鏡機器

リガシュア(LigaSure)

リガシュア(LigaSure)

※高周波(RF)を使った血管封止・切離装置

症例紹介

基本情報

犬種:ボクサー(女の子・避妊済)

年齢:6歳1か月 体重:25.0㎏ 体温:39.6℃

主訴

10日前から嘔吐が見られ、嘔吐の頻度が増したことで来院。症状は日に日に悪化し、食欲もやや低下。なお、10日前に脱走しており、誤食の可能性も考えられる。

診断と治療

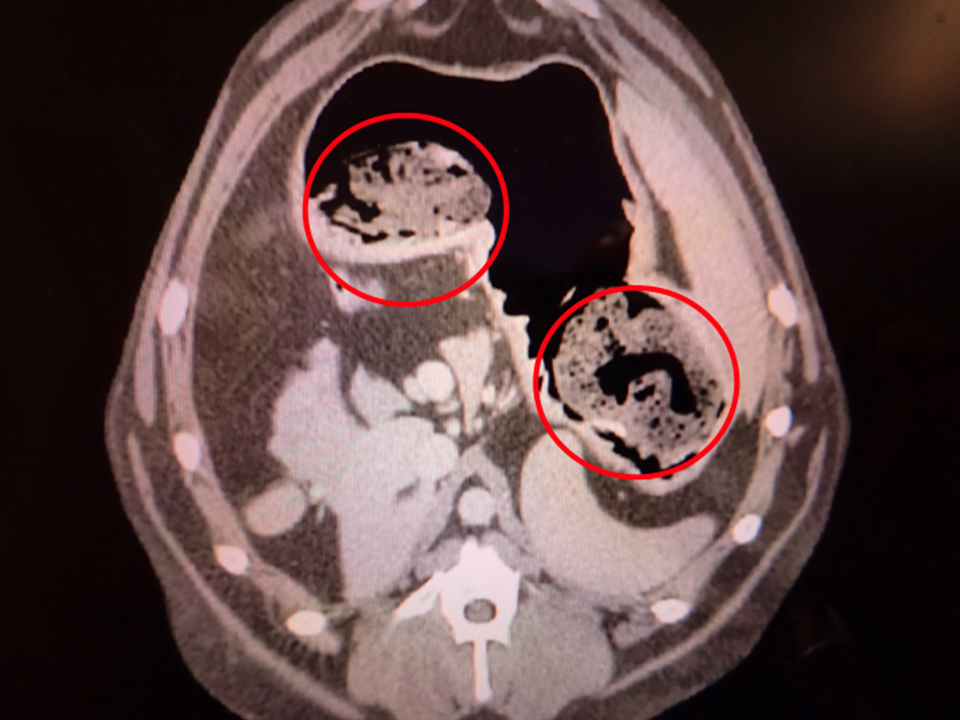

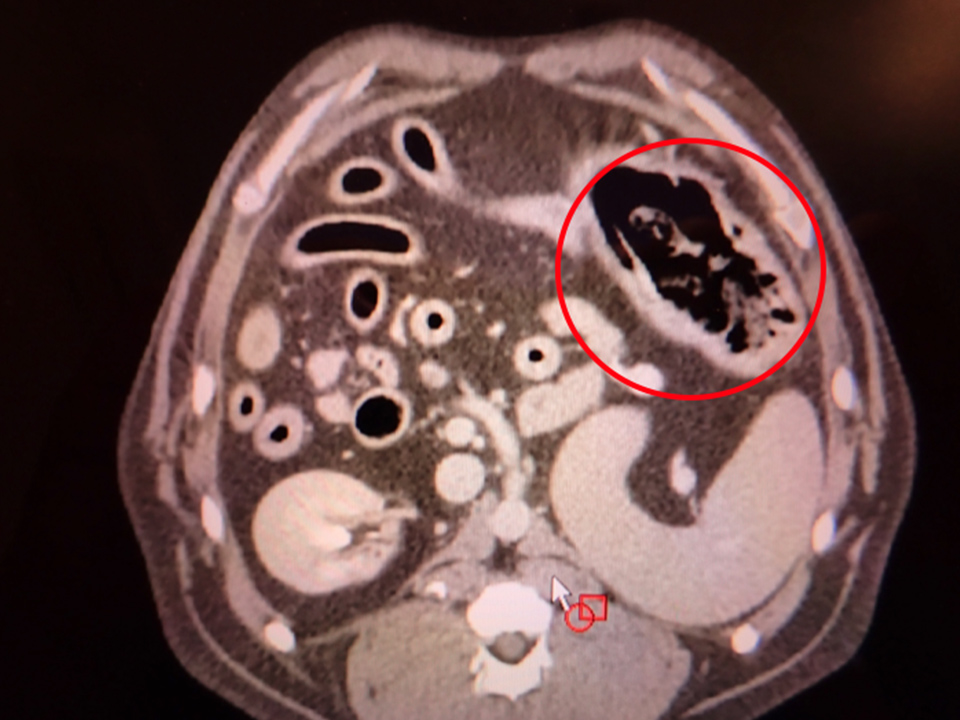

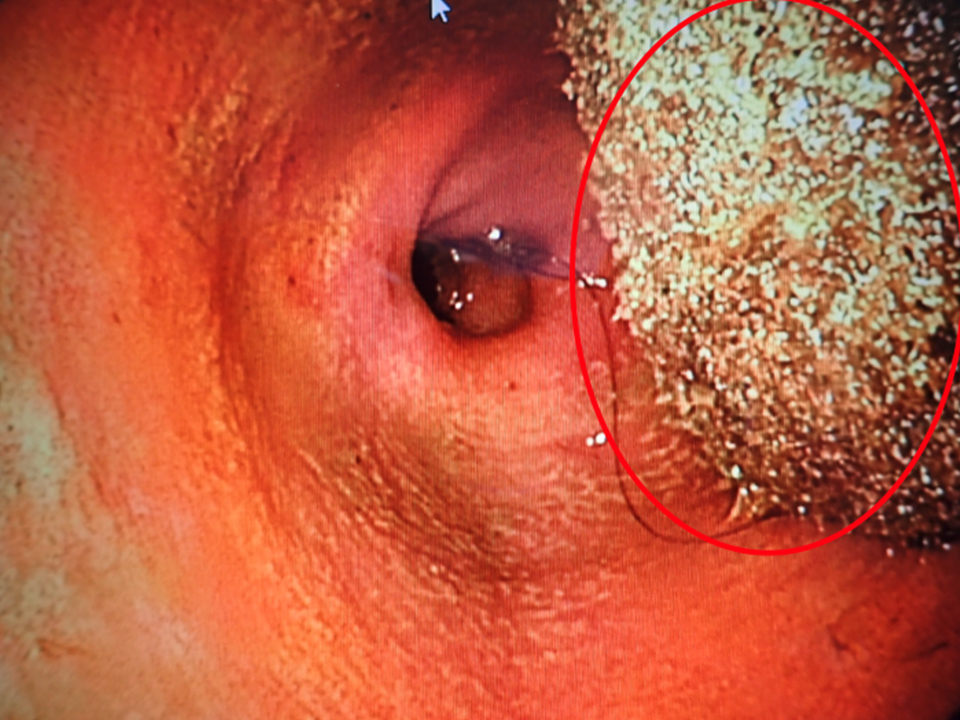

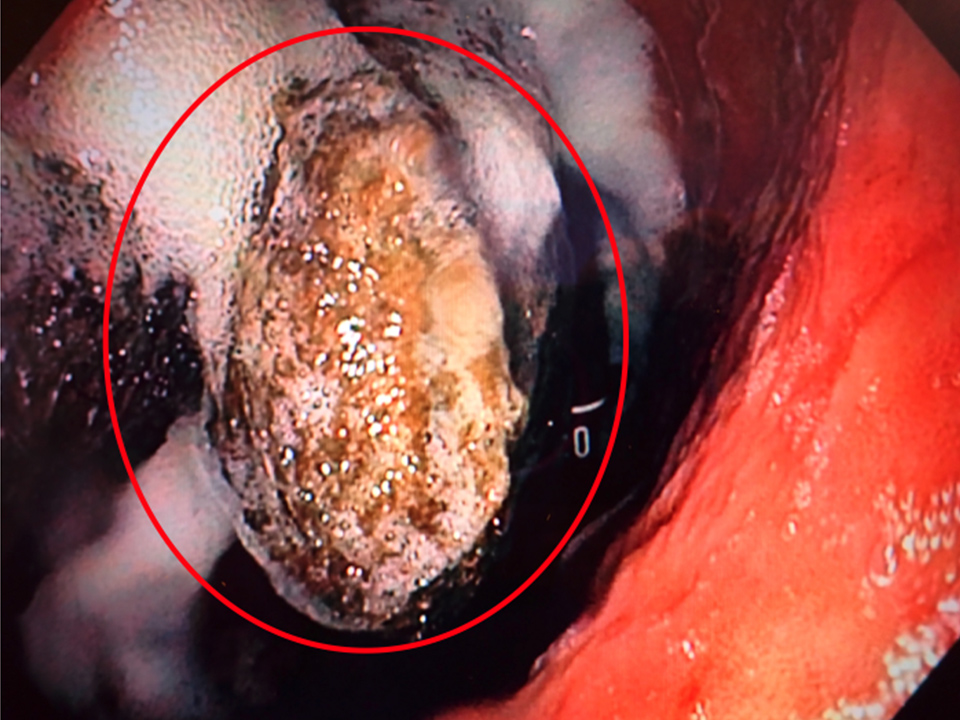

腹部のレントゲン検査および超音波検査の結果、胃内に異物がある可能性があると判断しました。同日夜、全身麻酔下にて腹部CT検査と内視鏡検査を実施。内視鏡検査では胃内異物を確認し、CT検査では小腸および大腸内には異物が認められないことを確認しました。その後、腹腔鏡と軟性内視鏡を併用し、約7cmの小切開にて胃内異物の摘出手術を行いました。

CTの映像

CTの映像

内視鏡の映像

内視鏡の映像

手術について

この手術は、おなかと胃を少しだけ切開し、そこからカメラ(内視鏡)を使って胃の中の異物を取り除く方法です。手術中は、口から入れた内視鏡で胃の中をしっかり確認しながら、安全に異物を取り出します。内視鏡で異物がきちんと取れたかどうかをその場で確認できるので、とても安心です。体への負担をできるだけ減らし、確実に治してあげられる、とてもメリットの多い治療方法です。

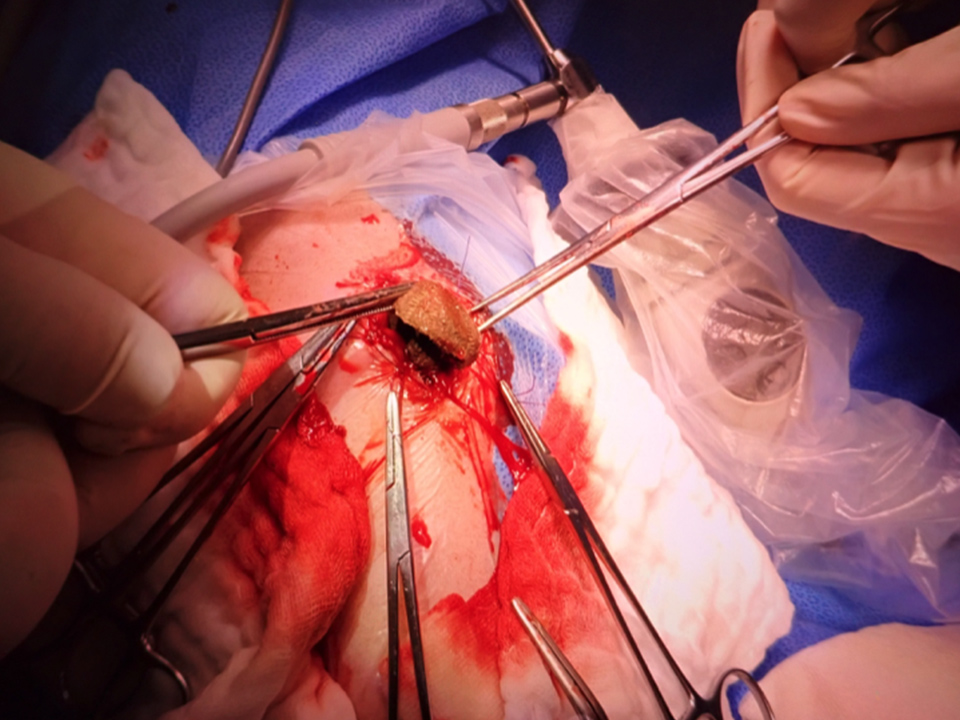

手術中

手術後(摘出した内容物)

この手術の主なメリット

- 傷口が小さく、動物への身体的負担が少ない

- 術後服の着用が不要なため、ストレスが少なく、皮膚の弱い子やアレルギー体質の子にもやさしい

- 内視鏡で異物の有無を直接確認できるため、異物を確実に除去できる

術後の経過

手術後は入院して点滴を受けながら、まずは24時間ほどごはんやお水を控えて安静に過ごしました。その後、少しずつ食事を再開し、様子を見ながら量を増やしていきました。術後4日目には無事に退院でき、5日目には元気も食欲もすっかり戻り、順調に回復しました。